-

- 화학공학/고분자공학부-베트남 화학회, 연구-교육 협력 MOU 체결 NEW

- 화학공학/고분자공학부-베트남 화학회, 연구-교육 협력 MOU 체결 화학공학/고분자공학부는 베트남 화학회(Chemical Society of Vietnam, 회장 Dr. Do Duy Phi)와 함께 지난 2월 19일(월) 베트남 하노이 CSV 본부에서 연구-교육 분야 협력을 위한 MOU를 체결하였다. 베트남 화학회는 1989년 베트남 정부 주도로 설립되어 4,000명 이상의 회원이 활동하고 있으며 7개 이상의 베트남 우수 대학교와 멤버십을 지녀 베트남 화학 산업을 최전선에서 이끄는 산학연 단체이다. 이번 MOU 체결을 통해 우리 대학 화학공학/고분자공학부와 베트남 화학회는 공동 연구 및 교육 프로그램 협력 강화를 통한 미래지향적 동아시아 파트너십 구축에 박차를 가하기로 하였다. 양 기관은 최우수 베트남 대학교 화학 관련 전공 학생의 대학원 유학 및 교육 지원 프로그램을 성균관대에 도입 및 운영하기로 하였다. 구체적으로는 ▲CSV 주관 최우수 베트남 대학교 학생들의 현지 선발 및 추천 ▲베트남 현지 한국 회사를 대상으로 한 취·창업 활성화 상호협력 ▲그린케미스트리 가치 확산을 위한 베트남 교육 프로그램 개발 협력하기로 하였다. 이날 협약식을 추진한 화학공학/고분자공학부 박호석 교수는 “베트남 화학회 소속의 최우수 대학과의 교류 및 인재 리쿠르팅을 통해서 대학 경쟁력을 강화하는 계기가 되었으면 한다”며 “양 기관에서 공통으로 역량을 집중하고 있는 에너지, 전자 및 바이오 분야에 대한 구체적 협업을 통해 국제협력 네트워킹을 강화하고 교류 성과를 확산하도록 노력하겠다”고 밝혔다.

-

- 작성일 2024-04-16

- 조회수 148

-

- 신소재공학부 백정민 교수 연구팀, 이산화탄소 활용 에탄올 생산 전기화학촉매 개발

- 신소재공학부 백정민 교수 연구팀, 이산화탄소 활용 에탄올 생산 전기화학촉매 개발 - 구리-도파민 복합체 및 수열합성기술을 활용한 고효율 촉매 개발 - 국제적 학술지 Applied Catalysis B: Environment and Energy 게재 ▲ (왼쪽부터) 성균관대 백정민 교수, 최재영 교수, 한국과학기술연구원 오형석 박사, 이동기 박사 신소재공학부 백정민 교수 연구팀과 최재영 교수 그리고 한국과학기술연구원의 오형석 박사, 이동기 박사 연구팀이 이산화탄소를 이용하여 에탄올을 생산하는데 있어서 낮은 전압에서 높은 패러데이 효율을 보이는 전기화학 촉매를 개발하였다. 전기화학적 이산화탄소 환원반응(CO2 RR)은 다른 고온에서의 비균일 촉매반응과 비교하여 수액상에서 이산화탄소를 연료로 변환하는 이점을 갖고 있는데 이를 통해 에탄올 및 아세테이트 등 경제적 가치가 높은 제품을 생산할 수 있다. 특히, e-에탄올은 친환경적이고 지속 가능한 연료 솔루션으로 주목받고 있어 향후 폭발적인 수요 증가가 예상되며, CO2 배출의 감소 효과도 크다. 하지만 다양한 촉매 개발에도 불구하고 C-C 결합에 대한 높은 에너지 장벽과 에틸렌에 대한 높은 선택성 등으로 인해 낮은 패러데이 효율을 보이며 Cu 소재의 불안정성으로 인해 내구성 또한 낮았다. ▲ 백정민 교수 연구팀이 이산화탄소를 이용하여 에탄올을 생산할 때, 낮은 전압에서 높은 패러데이 효율을 보이는 전기화학 촉매를 개발하였다. 백정민 교수 연구팀은 이러한 한계를 돌파하고자 구리-아민(Cu-도파민) 복합체와 저온(160℃) 수열합성 전략을 이용하여 카본 양자점에 원자 단위로 분산된 독립 구리 원자를 함유하는 촉매를 합성하는 방법을 개발하였고 낮은 전압(0.2V)에서 높은 패러데이 효율(>80%)과 안정성을 보여주었다. 특히, 일반적으로 Cu 금속과 유기 전구체를 혼합한 후 400~1,000℃의 고온 탄화 공정을 거치는데 반해, 이 촉매는 160℃의 낮은 온도에서 합성되어 가격 경쟁력이 매우 우수하며 촉매 내의 금속 고정 리간드를 안정화시키는 새로운 전략으로 기존 촉매보다 높은 Cu 함량 (>1.74 wt.%)을 얻을 수 있었다. 백정민 교수는 “다양한 금속 및 카본 전구체를 활용하여 안정적으로 에탄올 생산량을 증가시키는 연구를 진행하고, 향후 실증 실험을 통해 그 적용 가능성을 점검할 예정”이라고 밝혔다. 연구팀의 이번 연구 결과는 Applied Catalysis B: Environment and Energy (IF: 22.1)에 발표되었으며, 2023년 선정된 한국연구재단 미래융합파이오니어 사업의 지원을 받아 수행되었다. ※ 논문명: Highly selective and low-overpotential electrocatalytic CO2 reduction to ethanol by Cu-single atoms decorated N-doped carbon dots ※ 논문링크: doi.org/10.1016/j.apcatb.2024.123694

-

- 작성일 2024-04-09

- 조회수 274

-

- 화학공학/고분자공학부 김재윤 교수, 염증성 장 질환 경구용 항산화 나노치료제 개발

- 화학공학/고분자공학부 김재윤 교수, 염증성 장 질환 경구용 항산화 나노치료제 개발 - 소화기관 내 높은 내구성을 유지하는 경구용 치료제 - 염증 조직 내 높은 접착성과 강력한 항산화 효과를 통한 치료 효과 검증 ▲ 김재윤 교수(왼쪽)와 민동광 석박통합과정생(오른쪽) 화학공학/고분자공학부 김재윤 교수 연구팀이 자가면역질환인 염증성 장질환 경구용 항산화 나노치료제를 개발하였다. 염증성 장 질환은 소화기관 중 소장이나 대장 내 과도한 면역반응으로 인해 생긴 자가면역질환 중 하나로 환경적, 유전적 요인 등의 복합적인 이유로 발생하며 정확한 질병의 원인이 명확하지 않다. 현재 의료계에서는 염증성 장 질환을 만성 질환으로 분류하고 지속적으로 환자의 증상을 모니터링하여 환부 부위의 염증반응을 줄이기 위한 다양한 약물치료가 행해지고 있다. 염증성 장 질환을 완치하는 치료법은 아직까지는 없는 것으로 알려져 있으며 현재는 주로 메살라진계 약물과 바이오 시밀러 약물 등으로 병의 진행이나 악화를 늦추고 증상을 조절하는 수준이다. 김재윤 교수 연구팀은 생분해성 다공성 실리카 입자에 강력한 항산화 효과를 갖는 세리아 나노입자를 탑재하고, 선별된 고분자 물질로 코팅한 경구용 치료제를 염증성 장 질환 동물에 투여하여 환부 부위 내 산화적 스트레스의 감소와 염증성 장 질환 동물 모델의 몸무게 및 대장 조직 길이의 증가를 확인하였다. 또한 환부 부위 내로 침입한 염증성 면역세포의 수가 감소하고 이를 통해 손상된 상피조직이 재생되는 것을 확인하였다. ▲ 자가면역질환인 염증성 장 질환 경구용 항산화 나노 치료제 치료 메커니즘 나아가 연구팀은 경구용 항산화 나노 치료제의 치료 메커니즘을 규명하기 위해 염증성 장 질환 동물에 치료제를 투여 후 조직을 분석해본 결과, 나노 치료제가 소화기관 밖으로 빠져나가지 않고 염증성 장 상피세포에 붙고 기저막 아래로 이동하여 조직 내 산화적 스트레스를 감소시키는 결과를 확인하였다. ▲ 나노 치료제의 염증성 조직과의 접착성 및 치료 효능 평가 김재윤 교수는 “개발된 경구용 항산화 나노 치료제 플랫폼에 다른 면역제제를 탑재하여 다양한 자가면역질환 치료에 확대 적용할 수 있을 것으로 기대된다”라고 설명했다. 연구팀의 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구사업과 혁신형미래의료연구센터육성사업의 지원으로 수행되었으며, 연구 결과는 국제저명학술지인 에이시에스 나노(ACS Nano)에 게재되었다. ※ 논문제목: Orally Administrated Inflamed Colon-Targeted Nanotherapeutics for Inflammatory Bowel Disease Treatment by Oxidative Stress Level Modulation in Colitis ※ 저널: ACS Nano ※ 논문링크: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.3c11089

-

- 작성일 2024-04-09

- 조회수 294

-

- 신소재공학부 이재찬 교수, 전이금속 산화물에 숨겨진 물질상태 예견 및 구현

- 신소재공학부 이재찬 교수, 전이금속 산화물에 숨겨진 물질상태 예견 및 구현 - 예견한 물질의 상태를 박막 표면에 실험적으로 구현 ▲ 성균관대 신소재공학부 이재찬 교수(가운데), 정봉욱 석박사통합과정학생(오른쪽), 가천대 전자공학부 엄기태 교수(왼쪽) 신소재공학부 이재찬 교수 공동연구팀은 전이금속 산화물에 숨겨진 물질 상태를 이론적으로 예견하고, 이를 박막 표면에 실험적으로 구현하는 데 성공했다고 밝혔다. 본 연구에서 예견 및 구현한 숨겨진 물질 상태는 전하 질서상*으로, 초전도 특성, 거대 자기저항, 다강성 등 중요한 응용 물성을 유도하는 데 있어서 출발점으로 알려져있는 물질 상태이다. 전하 질서상은 지금까지 전이금속 산화물 중 전이금속 양이온의 d 궤도를 전자가 다량 점유하고 있는 경우에 존재할 수 있는 것으로 알려졌으나, 본 연구에서는 전자가 전이금속 양이온의 d 궤도를 가장 적게 점유하고 있는 전이금속 산화물에서도 전하 질서상이 박막 표면에 안정적으로 존재할 수 있음을 이론적으로 예견하고 실험적으로 구현하였다. * 전하 질서상(Charge-ordered phase): 전자가 균일하게 분포하는 물질에서 전자가 서로 다른 원자에 국소화 되는 상전이가 일어나 서로 다른 원자가를 가지는 이온들이 일정한 규칙성을 띠고 질서 있게 배열된 물질 상태. 초전도 특성, 자기장 인가에 따라 전기저항이 크게 바뀌는 거대 자기저항(colossal magnetoresistance), 강유전성(ferroelectricity)과 강자성(ferromagnetism)이 동시에 존재하는 다강성(multiferroic) 등 중요한 물성과 연결될 수 있음. 이재찬 교수 연구팀은 본 연구가 전하 질서상의 존재는 원소 주기율표에서의 3d 전이금속 산화물 전 영역에서 발생될 수 있음을 밝혔다는 점에서 학술적 의의가 있다고 설명했다. 본 연구의 대상인 타이타늄산 스트론튬(SrTiO3)은 대표적인 페로브스카이트 전이금속 산화물*로 복합 산화물에서 최초로 초전도상이 발견되는 등 중요한 물성이 발현된 바 있다. 그러나 타이타늄산 스트론튬은 전이금속인 타이타늄의 d 궤도를 점유하고 있는 전자가 다른 전이금속에 비해 가장 적어 상대적으로 전자와 전자 간의 상호작용이나 전자와 격자 간의 결합이 약한 물질로 알려져왔다. 이로 인해 전하 질서상이 존재하기 힘들다고 알려져 있었고, 강상관계 물질*로서의 신물성 유도에는 제한적으로 활용되어왔다. * 페로브스카이트 전이금속 산화물(Perovskite transition metal oxide): ABO3의 화학식으로 표현되는 페로브스카이트 구조를 가지는 전이금속 산화물. 육면체의 꼭짓점인 A 자리에 원자가가 2+인 알칼리 토금속 혹은 원자가가 3+인 란타넘족 원소의 양이온이, 육면체의 체심인 B 자리에 원자가가 3+ 혹은 4+인 전이금속 양이온이 각각 위치하고, 육면체의 면심에는 산소가 위치하는 구조를 가짐. 체심에 위치하는 전이금속 양이온의 d 궤도가 에너지 띠 구조에서 전도 띠(conduction band)를 형성하며 전자, 격자, 궤도, 스핀 간의 상호작용이 크고 이를 통해 새로운 물성을 유도할 수 있어 널리 연구됨. * 강상관계 물질(Strongly correlated materials): 전자, 격자, 궤도, 스핀 간의 상호작용으로 일반적인 도체나 부도체에서 알려지지 않은 새로운 물성을 보일 수 있는 물질. 연구진은 우선 제일원리 계산*으로 스트론튬을 란타넘으로 일부 치환해 전자가 도핑된 타이타늄산 스트론튬에서 전하 질서상이 준안정상*으로 존재함을 이론적으로 예견하였다. 이후 연구진은 란타넘 도핑된 타이타늄산 스트론튬 박막을 타이타늄산 스트론튬 (001) 기판 위에 원자층 수준으로 제어하며 성장시켰고, 그 결과 박막 표면에서 전하 질서상이 유발되어 박막 내부로 침투하며 안정화되는 것을 실험적으로 확인하고 제일원리 계산으로 설명하였다. * 제일원리 계산(Ab-initio calculation): 경험적 수량을 전혀 사용하지 않고 기본적인 물리법칙만으로 물질의 물성을 계산하는 방법. 전자의 파동함수를 나타내는 슈뢰딩거 방정식을 풀어서 물질의 전자구조를 얻고 이를 통해 물질의 물리적, 화학적 물성을 이론적으로 예견함. * 준안정상(Metastable phase) 물질: 열역학적으로 에너지가 가장 낮은 안정한 상태로 존재하는 대부분의 물질과 달리, 열역학적 에너지가 안정상 보다는 높지만 안정상으로 변화하는데 필요한 에너지의 양이 커서 비교적 안정한 상태로 존재하는 물질. 신소재공학부 이재찬 교수는 “박막 표면을 이용해 준안정상을 안정화하는 본 연구의 접근방식은 추후 초전도, 거대 자기저항, 다강성과 같이 전하 질서상에서 비롯될 수 있는 중요한 물성을 발현시키는 데 있어 플랫폼 역할을 할 것으로 기대된다”고 설명했다. ※ 논문명: Surface triggered stabilization of metastable charge-ordered phase in SrTiO3 ※ DOI: 10.1038/s41467-024-45342-8 ※ 저자 - 교신저자: 이재찬 교수(성균관대학교 신소재공학부), 엄창범 교수(위스콘신 대학교 매디슨 재료공학과) - 제1저자: 엄기태 교수(성균관대학교 신소재공학과 박사, 현 가천대학교 전자공학부), 정봉욱(성균관대학교 신소재공학과 석박사통합과정) - 공동저자: 오세훈(성균관대학교 신소재공학과, 현 숭실대학교 물리학과), Zhou Hua(아르곤 국립연구소 Physicist), 오상호 교수, 서진솔(이하 한국에너지공과대학교 에너지공학부), 최시영 교수, 장진혁(이하 포항공과대학교 신소재공학과), 최민수(성균관대학교 신소재공학과), 이윤상 교수, 서일완(이하 숭실대학교 물리학과), 이형우 교수, 김영민(이하 아주대학교 에너지시스템학과) 이정우 교수(홍익대학교 나노신소재학과), 이경준(위스콘신 대학교 매디슨 재료공학과), Mark Rzchowski 교수(위스콘신 대학교 매디슨 물리학과)

-

- 작성일 2024-04-09

- 조회수 290

-

- 박남규 교수, 개인기초 리더과제 1단계 연구수행 결과, 네이처 및 사이언스 5편 발표

- 박남규 교수, 개인기초 리더과제 1단계 연구수행 결과, 네이처 및 사이언스 5편 발표 - 과기정통부(연구재단) 지원 리더과제 1단계 연구수행 결과 5편 교신저자로 발표 - 페로브스카이트 태양전지 고효율화, 안정화, 프리커스 대량생산 기술 등 포함 화학공학/고분자공학부 박남규 석좌교수(성균에너지과학기술원장, 교신저자)가 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 지원하는 개인기초 연구사업 리더과제 1단계 2년 9개월(2021년 6월~2024년 2월) 연구수행 결과 네이처(Nature)에 2편과 사이언스(Science)에 3편을 연구결과를 발표하였다고 밝혔다. 박남규 교수는 네이처에 2편의 논문을 교신저자로 각각 2023년 5월과 11월에 발표하였다. 주요 내용으로는 페로브스카이트 태양전지 납고정화 방법 및 양이온 균등화 기술 관련한 내용이다. 또 사이언스에 총 3편의 논문을 교신저자로 각각 2022년 2월, 2023년 1월 그리고 2024년 2월에 발표하였다. 주요내용으로는 페로브스카이트 광흡수물질 합성 관련하여 유기 양이온의 중요성, 수분안정성이 우수한 크리스탈 패싯 설계 및 고품질 전구체 대량생산 기술 관련 논문이다. 페로브스카이트 태양전지는 유무기 하이브리드 페로브스카이트 광흡수 소재를 포함하는 태양전지 기술이다. 2012년 박남규 교수팀은 9.7% 효율의 고체 페로브스카이트 태양전지를 최초로 개발하여 ‘페로브스카이트 포토볼타익스’라는 새로운 학문분야를 개척하였다. 세계가 주목하는 페로브스카이트 태양전지 개발 공로로 2017년 클래리베이트는 박남규 교수를 노벨상 수상 후보 연구자로 선정하였다. 네이처에 발표한 연구성과는 다음과 같다. (1) 페로브스카이트 태양전지 납고정화 기술 (Nature, 617, 687-695 (2023))페로브스카이트 단점인 환경오염 문제를 해결하기 위하여 페로브스카이트 태양전지 성분 중 하나인 납이 밖으로 나오지 않도록 원천적으로 차단할 수 있는 4단계 공정 기술을 제시하여 향후 상용화 기술에 적용할 수 있는 납 고정화 방법론을 제시하였다. ※ 논문명: Lead immoblization for environmentally sustainable perovskite solar cells ※ 저널: Nature ※ 논문링크: https://www.nature.com/articles/s41586-023-05938-4 (2) 양이온 균등화 기술 (Nature, 624, 557-563 (2023))소효율 페로브스카이트 태양전지는 12배위를 하는 양이온 자리에 이성분 이상의 복합 양이온을 사용하는데, 페로브스카이트 필름을 형성할 때 일반적으로 양이온들이 필름 내부에 고르게 분포하지 않게 되어 효율 상승이 제한적이었다. 이런 문제를 해결하기 위하여 기능성 첨가제를 사용하여 양이온 분포를 고르게 하는 기술을 통해 26% 수준의 매우 높은 효율을 가지는 페로브스카이트 태양전지를 개발하였다. 본 연구는 중국과학원(Chinese Academy of Science)의 Xu Pan 교수팀이 주도하고 박남규 교수팀이 공동으로 참여하였다. ※ 논문명: Homogenizing out-of-plane cation composition in perovskite solar cells ※ 저널: Nature ※ 논문링크: https://www.nature.com/articles/s41586-023-06784-0 사이언스에 발표한 연구성과는 다음과 같다. (1) 12배위 유기양이온의 중요성 (Science, 375, eabj1186 (2022))페로브스카이트 태양전지용 광흡수 물질인 페로브스카이트의 광전자 거동과 다이나믹 결정구조에 영향을 미치는 12배위 양이온의 중요성에 대한 초청 리뷰 논문. 본 논문에서 제시하는 연구방향은 고효율 및 우수한 장기안정성을 갖는 페로브스카이트 태양전지를 설계하는 데 중요하게 기여할 것으로 기대함. ※ 논문명: Rethinking the A cation in halide perovskites ※ 저널: Science ※ 논문링크: https://www.science.org/doi/10.1126/science.abj1186 (2) 수분안정성이 우수한 크리스탈 패싯 설계 (Science, 379, 173–178 (2023))페로브스카이트 필름이 수분에 노출될 경우 수분 안정성이 크리스탈 패싯에 따라 달라진다는 것을 처음으로 발견하였다. 특히 (100) 패싯은 수분에 매우 취약하지만 (111) 패싯은 수분에 안정적이라는 점을 발견하여 (111) 패싯만으로 구성된 필름을 첨가제 공법으로 제작하여 수분에 안정한 페로브스카이트 태양전지를 개발하였다. ※ 논문명: Unveiling facet-dependent degradation and facet engineering for stable perovskite solar cells ※ 저널: Science ※ 논문링크: https://www.science.org/doi/10.1126/science.adf3349 (3) 고품질 프리커서 대량생산 기술 (Science, 383, 524–531 (2024))고효율 페로브스카이트 태양전지를 양산할 경우, 고품질 페로브스카이트 박막 제조를 위한 고순도 페로브스카이트 프리커서 소재의 저가 양산 기술이 필요하다. 본 연구에서 수용액에서 99.995% 고순도 페로브스카이트 프리커서를 수율 92% 이상으로 제조하는 데 성공했으며 합성된 프리커서를 이용하여 태양전지를 만들 경우 25% 이상의 고효율이 가능하였다. 본 연구는 중국 남방과기대학(Southern University of Science and Technology, 센젠 (Shenzen) 소재)의 Baomin Xu 교수팀이 주도하고 박남교 교수팀이 공동으로 참여하였다. 특히 본 연구를 주도한 Yong Zhang 박사는 성균관대에서 박남규 교수의 지도로 박사학위를 받은 연구자이다. ※ 논문명: Aqueous synthesis of perovskite precursors for highly efficient perovskite solar cells ※ 저널: Science ※ 논문링크: https://www.science.org/doi/10.1126/science.adj7081

-

- 작성일 2024-04-08

- 조회수 261

-

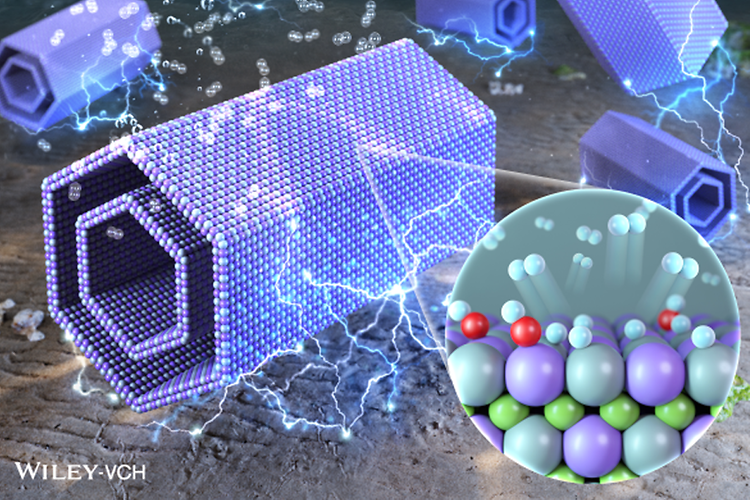

- 탄소 배출 없는 그린 수소 생산, 차세대 신촉매 소재로 새로운 길 열다!

- 탄소 배출 없는 그린 수소 생산, 차세대 신촉매 소재로 새로운 길 열다! - 성균관대-고려대-KIST-동국대 공동연구 - 재료과학분야 국제학술지 어드밴스드 에너지 머티리얼즈 후면 표지로 선정 ▲ 조성찬 석박통합과정생(제1저자), 설재훈 박사과정생, 이상욱 교수(교신저자) 국내 연구팀이 ‘그린 수소’의 제조 과정에서 발생하는 생산 비용을 현저히 낮추는 기술적인 성취를 이뤘다. 성균관대-고려대-KIST-동국대 공동연구진은 그린 수소 생산 비용을 대폭 절감하는 기술적 해결책을 찾아냈다. 화학공학/고분자공학부 이상욱 교수 연구팀은 고려대학교 이광렬 교수 연구팀, 한국과학기술연구원(KIST) 유성종 박사 연구팀, 동국대 진하늘 교수 연구팀과 함께 백금, 루테늄, 인으로 이루어진 삼원계 물질(PtRuP2)을 이중벽 나노튜브 형태로 구현한 음이온 교환막 수전해 장치용 양극재 소재를 개발했다. * 연구한 이중벽 나노튜브는 나노 사이즈의 직경을 갖는 실린더 형태로 속이 빈 두 실린더가 겹쳐져 있는 구조 그린 수소는 이산화탄소 배출이 없는 친환경 방식으로 생산되는 수소로, 이는 탄소 중립 기술의 핵심기술이다. 현재 수소 생산의 대다수는 ‘그레이 수소’로 분류되며, 천연가스와 수증기를 이용하여 생산되는 과정에서 이산화탄소가 발생한다. 그러나 전기에너지를 이용해 물을 분해하여 생산하는 ‘그린 수소’는 이러한 이산화탄소 배출 없이 수소를 생성할 수 있는 방식으로 주목받고 있다. 연구팀은 ‘음/양이온교환’이라는 새로운 방식으로 나노입자를 제어하여 백금, 루테늄, 인으로 이루어진 삼원계 물질(PtRuP2)을 이중벽 나노튜브 형태로 구현하는데 성공하였다. 또한, 이를 양극재 소재로 활용하여 음이온 교환막 수전해 장치를 최적화하여 상용 백금 및 루테늄 촉매 대비 그린 수소 생산 단가를 크게 낮출 수 있었다. ▲ PtRuP2 이중벽 나노튜브 촉매를 활용하여 최적화한 음이온 교환막 수전해와 상용 Pt/C 기반의 음이온 교환막 수전해의 성능 및 내구성 평가 음이온 교환막 수전해(AEM) 기술은 알칼라인 수전해(AEC)와 고분자 전해질막 수전해(PEM)의 우수한 특성을 결합한 혁신적인 차세대 수전해 기술이다. 그러나 그린 수소 생산을 위한 음이온 교환막 수전해 방식은 고성능을 확보하기 위해 귀금속인 백금을 촉매로 사용하기 때문에 가격 경쟁력이 있는 촉매 물질의 개발이 시급하다. 수전해 촉매의 성능평가 결과에 따르면, 개발한 PtRuP2 기반의 이중벽 나노튜브 수전해 촉매는 수전해 작동 전압인 2V 영역에서 9.40A/cm-2 (제곱센티미터당 암페어)의 전류밀도를 나타냈다. 이는 상용 촉매인 백금 촉매의 전류밀도 5.44A/cm-2보다 1.7배 이상 우수하며, 약 270시간 이상의 장기 내구성을 보였다. 화학공학/고분자공학부 이상욱 교수와 조성찬 석박통합과정생(제1저자) 및 설재훈 박사과정생은 합성된 PtRuP2의 삼원계 물질에 대해서 열역학적으로 가질 수 있는 결정구조를 탐색함으로서 원자 단위 시뮬레이션을 수행했다. 특히 PtRuP2내 Ru 및 Pt이 각각 물 분해와 수소 생산에 특화되어 있다는 것을 발견했으며, 나노구조 안에서 각 원자 간의 시너지 효과로 인해 뛰어난 수전해 성능이 나옴을 밀도 범 함수 이론 기반 전산모사를 통해 밝혀냈다. 이러한 시너지 효과는 Pt와 Ru가 가지는 전자구조의 차이로 인함과 물 분해를 위한 활성화 에너지와 수소 발생에 대한 상관관계를 밝힘으로서 촉매 활성 발현 원리를 규명하고 신규 소재 설계의 가이드라인을 제시했다. ▲ 체계적인 촉매 구조 설계 및 범밀도 함수 이론 기반 촉매 활성 발현 원리 규명 이번 연구성과는 지난 2월 2일 재료과학분야 세계적 학술지 어드밴스드 에너지 머티리얼스(Advanced Energy Materials, IF 27.8, JCR 상위 분야 3%)에 게재되었으며, 후면 표지 논문(back cover)으로 선정됐다. 본 연구는 한국연구재단이 지원하는 중견연구사업으로 수행되었다. ※ 저자정보: 홍용주 박사(제1저자, 고려대학교, 현 KIST 박사후연구원), 조성찬(제1저자, 성균관대학교), 김수빈(제1저자, 고려대학교), 진하늘 교수(제1저자, 동국대학교), 설재훈(성균관대학교), 이태경(KIST), 류종경(포항공대), 그레이시 박사(고려대학교), 김태경(KBSI), 백현석 박사 (KBSI), 최창혁 박사(KAIST), 조진형(고려대학교), 정상연(고려대학교), 이은수(고려대학교), 정유성 교수(서울대학교), 안도천 박사(포항가속기연구소), 김용태 교수(포항공대), 교신저자로 유성종 박사(책임연구원, KIST), 이상욱 교수(성균관대학교), 이광렬 교수(고려대학교)가 참여했다. (총 20 명) ※ 논문명: Double-walled Tubular Heusler-type Platinum-ruthenium Phosphide as All-pH Hydrogen Evolution Reaction Catalyst Outperforming Platinum and Ruthenium ※ 게재지: Advanced Energy Materials ※ DOI: https://doi.org/10.1002/aenm.202304269

-

- 작성일 2024-04-08

- 조회수 277

-

- 신소재공학부 김한기 교수 연구팀, 차세대 초고효율 태양전지를 위한 투명전극 신소재 세계 최초 개발

- 신소재공학부 김한기 교수 연구팀, 차세대 초고효율 태양전지를 위한 투명전극 신소재 세계 최초 개발 - 저가로 초교효율 태양전지 소재 개발, 상용화 기대 - 국제학술지 어드밴스드 에너지 머티리얼즈에 6일 게재 신소재공학부 김한기 교수 연구팀은 차세대 초고효율 태양전지로 기대되는 페로브스카이트 태양전지용 투명전극 신소재 N-doped SnO2-x(질소가 도핑된 산화주석)를 세계 최초로 개발했다고 밝혔다. 페로브스카이트 태양전지는 건물 외장형, 전기자동차, 우주용 태양전지로 응용이 가능한 초고효율 태양전지로 국내외에서 상업화를 위해 치열한 경쟁이 벌어지고 있다. 초고효율 페로브스카이트 태양전지 기술은 MIT 테크놀로지 리뷰가 선정한 2024년도 10대 기술로 뽑히기도 했다. 기존 페로브스카이트 태양전지는 고효율을 구현하기 위해 화학기상증착법(Chemical Vapor Deposition, CVD 공정)으로 약 1,000도 이하의 고온에서 제작되는 고가의 F-doped SnO2(FTO) 투명전극을 사용해왔다. FTO 투명전극은 고온 안정성은 뛰어나지만 비교적 높은 저항으로 인해 1마이크로미터 이상의 두께를 요구하며 이 때문에 낮은 투과도를 가지는 한계가 있다. 고효율 태양전지를 구현하기 위해서는 높은 투과도를 구현해야 하고 또 FTO는 1,000도에 가까운 온도에서 CVD 공정으로 제작되기 때문에 제조 단가가 매우 높지만 아직까지 이를 대체할 물질과 공정을 개발하지 못한 상황이다. 이에 신소재공학부 김한기 교수 연구팀은 고려대학교 노준홍 교수 연구팀과 공동으로 고온 공정이 필요한 FTO 전극의 F 도판트 대신 N(질소) 도판트를 이용해 낮은 온도에서 스퍼터 공정으로 저저항/고투과도의 N-doped SnO2(NTO) 투명전극을 세계 최초로 개발했다. NTO 전극은 기존 FTO 전극에 비해 저항이 낮아 보다 얇은 두께로 전극 역할이 가능하며 상온에서 스퍼터 공정으로 제작이 가능하기 때문에 대면적 초고효율 페로브스카이트 태양전지를 위한 핵심 원천 소재 기술로 주목받고 있다. ▲ N-doped SnO2 투명전극으로 제작된 차세대 페로브스카이트 태양전지 김한기 교수 연구팀이 개발한 NTO 투명전극은 얇은 두께로 인해 86%의 높은 투과도와 20Ohm/square 수준의 낮은 면저항으로 기존 FTO보다 우수한 투과도와 면저항을 나타낸다. 또 스퍼터 공정으로 제작되기 때문에 대면적화와 상용화에 유리한 투명전극이라고 연구팀은 소개했다. 기존 FTO 전극의 F 도판트에 비해 N(질소) 도판트는 스퍼터 공정을 통해 쉽게 도핑이 가능하기 때문에 고온의 화학기상증착법이 아닌 저온의 스퍼터 공법으로 양산할 수 있어 경제적으로 유리한 장점 또한 가지고 있다. ▲ 마그네트론 스퍼터 공법으로 개발된 초고효율 태양전지용 N-doped SnO2-x 투명전극 이번 연구성과는 차세대 초고효율 태양전지로 알려진 페로브스카이트 태양전지 연구 및 상용화를 위한 핵심 투명전극 기술로, 차세대 건물, 자동차용 반투명 페로브스카이트 태양전지, 초고효율 태양전지의 상용화를 앞당길 것으로 기대되고 있다. 뿐만 아니라 NTO 전극 기술은 유연 전극으로도 응용할 수 있어 차세대 우주용 초고효율 유연 태양전지를 구현할 수 있는 핵심 기술로도 적용이 가능할 것이라고 연구팀은 설명했다. 연구를 총괄한 김한기 교수는 “고가의 FTO 전극 소재를 저가로 제작 가능한 NTO 전극으로 대치하여 제작 단가를 획기적으로 줄일 수 있는 기술”이라며 “NTO 투명전극 기술은 페로브스카이트 태양전지뿐 아니라 무기 디스플레이, 마이크로 LED, OLED, 스마트 윈도우, 터치패널, 바이오센서 및 투명 전자 소자 등 광범위한 분야에서 상용화의 발판을 제공할 수 있을 것”이라고 연구 의의를 밝혔다. 본 연구로 개발된 NTO 투명전극 기술은 김한기 교수 실험실 스타트업 회사인 (주)코코넛머터리얼즈를 통해 연구용 TEG(test element group) 제품 양산을 준비하고 있으며 페로브스카이트 태양전지와 무기 디스플레이를 연구하는 대학, 연구소, 기업을 대상으로 공급될 전망이다. 연구팀의 이번 연구결과는 과학기술정보통신부 탄소중립기술개발 사업과 경기도지역협력연구센터(GRRC)의 지원으로 수행되었으며, 에너지 분야 국제학술지 어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials, IF: 29.698)에 2월 6일 게재되었다. ※ 저널: Advanced Energy Materials (IF: 29.698), 2월 6일 게재 ※ 제목: Cost-effective Transparent N-doped Tin Oxide Electrodes with Excellent Thermal and Chemical Stabilities Enabling Stable Perovskite Photovoltaics Based on Tin Oxide Electron Transport Layer ※저자명: 김한기(교신저자), 석해준(제1저자)

-

- 작성일 2024-04-08

- 조회수 268

-

- 화학공학/고분자공학부 박남규 교수, 학교발전기금 1억 원 기부

- 화학공학/고분자공학부 박남규 교수, 학교발전기금 1억 원 기부 화학공학/고분자공학부 박남규 교수가 2월 7일(수) ‘학교발전기금’으로 1억 원을 전달하였다. 이날 기금전달식에는 박남규 교수와 유지범 총장, 주영수 상임이사, 이동환 법인국장, 지성우 대외협력처장이 참석하였다. 박남규 교수는 2019년 이영희 교수, 류두진 교수와 함께 제1회 성균노벨상 수상자로 선정된 바 있으며, 지난 1월에는 제28회 한국공학한림원대상을 수상했다. 박남규 교수는 페로브스카이트 권위자로서 우리 대학에서 노벨상 수상에 가장 근접한 세계적인 과학자이다. 박남규 교수는 기념사를 통해 “많은 수상과 명성을 쌓을 수 있었던 것은 성균관대학교에서 좋은 학생들을 만나고 학교가 후원해준 덕분이라고 생각한다”며 “성대가 훌륭한 신진교수를 더 많이 육성하고 발전하여 명실상부 명문대학으로 성장하는 데 조금이나마 도움이 되고 싶어 기부했다. 앞으로 더 많이 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 포부를 밝혔다. 유지범 총장은 인사말을 통해 “박남규 교수님이 계신 것만으로도 우리 대학의 평판과 자긍심에 큰 기여를 하셨고 노벨상에 대한 꿈을 꿀 수 있게 해주셨다”며 “오늘 이렇게 학교발전기금을 기부해주셔서 더욱 감사드리고 앞으로 학교가 연구 활동을 더욱 지원하겠다”고 말했다. 주영수 상임이사는 감사말을 통해 “박 교수님은 학교를 이끄는 대표적인 교수님이시고 우리의 희망을 달성해 주실 분으로 믿고 있다. 그 꿈을 향해 가는 길에 법인도 적극 돕겠다.”고 말했다.

-

- 작성일 2024-04-08

- 조회수 657

-

- 신소재공학과 김지현 원우, BK21 사업 우수 참여 인력 교육부 장관 표창 수상

- 신소재공학과 김지현 원우, BK21 사업 우수 참여 인력 교육부 장관 표창 수상 신소재공학과 석박사통합과정 김지현 원우가 ‘2023년도 4단계 BK21 사업 우수 참여 인력’으로 선정되어 부총리 겸 교육부장관 표창을 받았다. 김지현(지도교수 강주훈) 석박사통합과정생은 신소재공학과 학생성공형 인테크소재 글로벌 인재양성 교육연구단 소속으로 ‘2차원 반데르발스 소재 기반의 전자소자 및 광전자소자 응용’을 주제로 연구를 진행하였으며, 해당 기간동안 Nature Electronics 및 Advanced Materials를 포함하여 SCI급 학술지에 27편의 논문(주저자 10편, 공동저자 17편)과 국내특허 등록 2회, 출원 5회 등의 연구 성과를 거뒀다. 김지현 원우는 “학업과 연구 경험에 많은 도움을 준 BK21 사업에 감사하고, 성과를 인정받아 기쁘다”며 “안주하지 않고 반도체 소재 및 소자 분야에서 기여할 수 있는 사람이 될 수 있도록 노력하겠다”고 소감을 밝혔다. 이번 표창은 4단계 BK21 사업의 연구단 참여 대학원생 및 신진연구인력 중 탁월한 성과를 창출한 인재를 발굴하고 격려하기 위해 진행되었으며, 최종 29명이 선정되었다.

-

- 작성일 2024-04-03

- 조회수 203

-

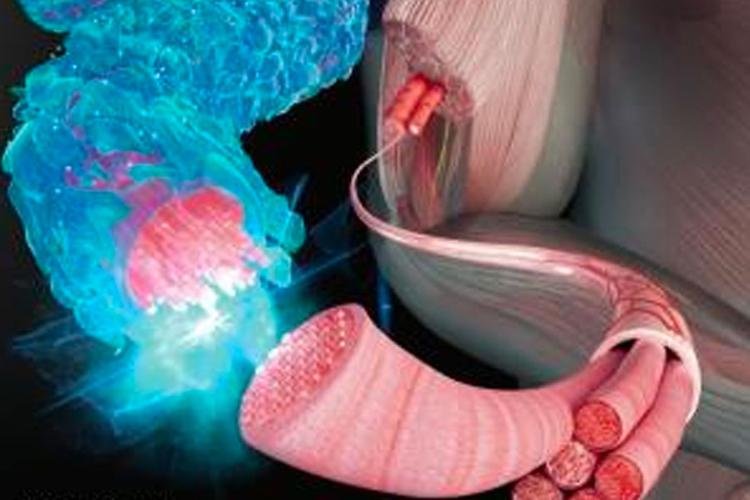

- 기계공학부 박성수 교수 연구팀, 근육 결합조직으로 감싸진 근섬유 개발

- 기계공학부 박성수 교수 연구팀, 근육 결합조직으로 감싸진 근섬유 개발 - 근결합조직으로 근육을 구조적, 기능적으로 개선 - 환자유래 iPSC 활용, 생체 모방성 높은 근육 생성으로 자가 근육이식에 응용 - 국제학술지 어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈에 내부 표지논문으로 게재 ▲ (왼쪽부터) 하버드대 신수련 교수, 기계공학부 박성수 교수, 한석규 박사, 이명철 박사 기계공학부 박성수 교수 연구팀은 하버드대 의과대학 신수련 교수팀과 공동 연구를 통해 인간 유도 만능 줄기세포를 이용하여 근육 결합조직으로 감싸진 근섬유를 개발했다고 밝혔다. 수술이나 대규모 외상으로 골격근의 상당 부분이 손실되는 경우, 자연회복이 어렵고 근육이 섬유화되면서 그 기능을 상실하게 된다. 최근 의학계에서는 이에 대한 해결책으로 근육 줄기세포와 조직공학을 이용하여 ‘기능적 골격근 조직’을 개발하여 골격근 기능의 주요 측면을 재현하는 데 상당한 노력을 기울이고 있다. 하지만 근육 재생을 담당하는 줄기세포인 근아세포는 근결합조직(muscle connective tissue, MCT) 섬유아세포와 상호작용하며 근육 분화가 활성화하지만, 지금까지의 연구는 이러한 주변 세포들과의 상호작용이 고려되지 않아 재생에 한계가 있었다. 연구팀은 인체 내 근육조직을 정확하게 모사하기 위해서는 근섬유와 더불어 근결합조직이 함께 제작되어야 한다고 생각했다. 이에 박성수 교수 연구팀은 인간 유래 유도만능줄기세포(human induced pluripotent stem cell; hiPSC)를 근조직과 근결합조직으로 분화할 수 있는 방법을 개발하였다. 연구팀은 바이오잉크의 강성도와 전환성장인자 베타(transforming growth factor-β; TGF-β)를 조절하며 근조직 및 근결합조직으로 분화할 수 있는 최적의 환경을 구축했다. 그 결과, 조직의 원하는 위치에 근섬유와 근결합조직으로 분화하게 할 수 있었고 삼차원 동축 프린팅 방식을 이용해 근결합조직으로 감싸진 근섬유를 제작하여 세포외기질 분비와 높은 근육 성숙도를 확인할 수 있었다. ▲ 근결합조직으로 감싸진 근섬유 개발 모식도 연구에 참여한 한석규 박사는 “근섬유 다발을 모방하는 데 있어 가장 큰 난제였던 근섬유와 결합조직을 동시에 hiPSC에서 분화시킨 첫 사례”라며 “이번 연구는 환자 유래 iPSC(인간 유래 유도만능줄기세포)를 사용해 생체 모방성이 높은 근육을 만들어 자가 근육 이식에 활용할 수 있을 것”이라고 말했다. 이번 연구는 과학기술정보통신부 선도연구센터사업, 산업통상자원부/한국산업기술진흥원의 산업혁신인재성장지원(해외연계)사업과 한국연구재단 박사후국외연수사업의 지원으로 수행되었다. 이번 연구성과는 재료과학 분야 국제학술지 어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials)에 1월 15일자 내부 표지 논문으로 선정되었다. ○ 관련 언론보도 - 성균관대 "박성수 교수팀, 근육 결합조직으로 감싸진 근섬유 개발" <에듀동아, 2024.02.05.> - 성균관대 “근육 재생, 근결합조직 근섬유 개발” <대학저널, 2024.02.05.> - 성균관대 박성수 교수 연구팀, 근육 결합조직으로 감싸진 근섬유 개발 <한국대학신문, 2024.02.05.> - 성균관대 박성수 교수 연구팀, 근육 결합조직으로 감싸진 근섬유 개발 성공 <이뉴스투데이, 2024.02.05.> - 성균관대 박성수 교수 연구팀 근육 결합조직으로 감싸진 근섬유 개발 <베리타스알파, 2024.02.05.> - 성균관대 박성수 교수 연구팀, 근육 결합조직으로 감싸진 근섬유 개발 <팝콘뉴스, 2024.02.05.>

-

- 작성일 2024-04-03

- 조회수 137

발전기금

발전기금